-

アニメポータル公式

Anime Potal

Anime Potal

Anime Potal

Anime Potal

-

デジモン公式チャンネル

Digimon Official Channel

Digimon Official Channel

Digimon Official Channel

Digimon Official Channel

-

デジモンカードゲーム公式チャンネル

Digimon Card Game Official Channel

Digimon Card Game Official Channel

Digimon Card Game Official Channel

Digimon Card Game Official Channel

- JP

- EN

- 簡中

CHAPTER1

Eiji:Wolf of ninth avenue

Chap.1-11

「――この声、ルガモンなんだろ? できたら説明……ご説明ねがえないでしょうか」

エイジはなぜだか敬語になってたずねた。

「説明……? なんのだ」

「一から十まで理解不能です」

ここは、どこだ。

なんで、デジモンがしゃべっている。

エイジは、どうなってしまったのだ。

自宅のロフトにいたはずなのに……!

「ナガスミ・エイジ……おまえ、リューセンジの説明を聞いていなかったのか」

「え? 龍泉寺?」

ルガモンが教授をよびすてにしたので、エイジは面食らった。

「〝マインドリンク〟の説明だよ」

――SoCへの潜入にあたって、きみのデジモンリンカーの機能を限定解除した。

AE社とDDLの最高機密、D4の研究成果。

クラッカーとしてのスキルを一気にアップする方法だともいっていた。

「ええと……超一流のクラッカーになれる機能……だよね」

「やれやれ」

「だって教授の説明、ときどき、むずかしくてさぁ」

テキトーに相槌を打っていたのがバレてしまって、エイジはちょっと気まずい。

ルガモンが歩きだす。

「――あ、そこ、割れたガラスがあるから気をつけ……」

いいかけたエイジは、気づいた。

ビルの窓ガラスに、ゆらめく炎に照らされたデジモンの姿が映っていた。

ルガモンだ。

「…………」窓ガラスに映っているのは、いくら目をこらしてもルガモンだけだ。「おれが……いない?」

これは……。

エイジは、ルガモンが見ている世界を見ている……?

ダッ

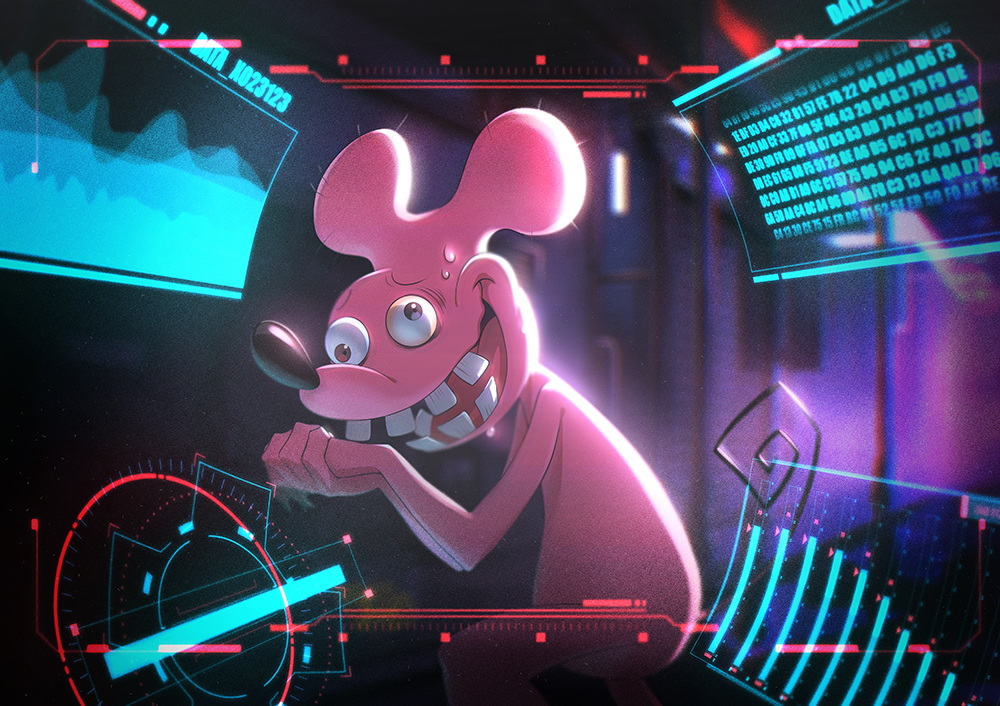

そこに、もうひとりのネズミがかけよってきた。

「ダンナ! おみそれしました、まさか九狼城の親分さんとは……! 手前はチューモン、つまらねぇネズミのデジモンです!」

なりゆきでたすけられたチューモンがあいさつをした。

「…………」

「失礼ですが、どこぞにおでかけだったんで……? ここのところ親分さんの名前を、とんと聞かなかったものですから。うわさじゃ、暗殺者にデジタマにかえされたとか、人間に捕まったとか……」

チューモンがさぐりを入れてきた。

「だれにことわって、おれに話しかけてんだ」

ルガモンはうなった。

「チュー! すいません!」

「おれをタマにかえす暗殺者や、首輪をつけられる人間がいるとでも……?」

「し、し、し、失礼しましたー!」

チューモンはビビりまくっている。

ルガモンは息をつくと、すっと頭をあげた。

「そう、思いだしてきた……“ダストキングダム”――おまえらチューモンは5番街のゴミための支配者・スカモン大王の手下だったな」

「へい!」

「これからは、おれが目をかけてやる。おまえは、さっきのぬいぐるみとちがってうまそうだしな」

ルガモンはチューモンを鼻先でかいで、ぺろっとなめた。

(うげっ)

そのネズミの臭いと舌ざわりが、なぜかエイジにもわかったので、ショックで混乱する。

「ひぃいいいい! このチューモン、お役に立ちます!」

「〝九狼城の魔狼〟……か」

なつかしいひびきだ。ルガモンがつぶやいた。

「――おい、チューモン」

「へい!」

「おれは……人間に捕まったことになっているのか?」

「うわさです! 親分がいなくなった9番街は、いまじゃすっかり不景気……さびれちまって」

「留守のあいだに、ウォールスラムもずいぶんかわったらしいな……こづかいだ、とっとけ」

ルガモンはエサを投げた。

「これは……リアルワールド製のエサ肉! さすが親分さん、いいもの食ってる~! それじゃ!」

エサ肉とチーズをかきあつめると、チューモンは、もう二度と会いたくないといった感じで逃げていった。

「あの……お話、おわりました?」

エイジはおそるおそるルガモンに話しかけた。

ルガモンは、なぜか、ため息をついた。

「説明、だったか」

「ぜひ!」

「こういうとき人間は、なんていうんだったか……『百聞は一見にしかず』? 『論より証拠』?」

「え……うぉっ!」

いきなりだった。

ルガモンが割れた窓から身を投げた。

エイジにとってははじめての、自由落下の体感。

3~4階くらいの高さからなんなく着地すると、ふりあおぐ。

そこは、ビルの谷間だ。

暗い摩天楼――きらびやかさとは無縁の、ひとけのない夜明けまえの副都心あたりを思わせた。窓ガラスには、まったく明かりがついていない。

あたりでいちばんたかいビルにとりつくと、ルガモンは駆けあがった。

垂直の壁を。

ツメをくいこませて疾走する。

肌に風をうけて。

ルガモンの目を、耳を、鼻を、舌を、肌を、すべての五感をエイジも共有し、感じていた。

「そうか……龍泉寺教授の研究成果! これがD4の最高機密テクノロジー!」

現実世界リアルワールドとは、なりたちがことなるデジタルワールドを、人間が直接、知覚することはできない。

たとえば計器とソナーをたよりにする潜水艦、宇宙空間を旅する探査機のように。観測されたデータによって、間接的にしか、まわりの状況を認識できないのだ。

なんとかして人間の五感でデジタルワールドにふれることはできないか……?

その可能性を探究した末、デジタル生命体であるデジモンの〝デジコア〟とよばれる部位に人間の〝精神データ〟を転送、〝意識〟を設定することで、かぎりなく実感にちかい知覚をえられるとわかった。

「マインドリンクは人間の精神をデジタルデータ化、おれたちデジモンのデジコア領域に、その人間の意識を転送するテクノロジーだ」

話しながら、ルガモンは息ひとつきらさず高層ビルを駆けあがった。

デジコアは、デジモンの核となるデータ領域だ。

生命としての核であり、そのデジモンが、その個体であることをしめす領域――自我、いわばデジモンの魂。

「うん! 教授、そんなこといってた!」

腑に落ちてしまえば、とまどいよりも興味がまさった。

ちいさなモノクロ液晶画面じゃない。

デジタルワールドのありさま、デジモンのありさまを、この目で、じかに見る。仮想モニタと観測データではない、人間の五感で直接デジタルワールドを、とらえる。

龍泉寺は、その技術を、すでに完成させていたのだ。

これが答えだ。――〝マインドリンク〟

「おれ、デジモンになってるみたいだ! マインドリンク……これが超一流が見ている世界なのか!」

エイジは興奮した。

「はじめてのマインドリンクだ。おまえが混乱したのは仕方がない。そのうちなれる」

「うん、なれてきた! でも、いつ、おれの精神データとかデジタルデータ化したんだろう?」

「デジモンリンカーで、おまえの生体情報、脳波、意識レベルを24時間サンプリングしていた」

「マジで! おれの個人情報ダダ漏れじゃん!」

「なにをいまさら……そのためのデジモンリンカーだ。なにしろ人間の精神をデジタルデータ化しようとすれば膨大なデータ量になる」

「龍泉寺教授、すげー……すごすぎる」

「…………。あと、質問は? デジコアのなかで、いちいちぎゃーぎゃーさわがれるのはウゼェ」

「おれ、なんで話せるんだ? デジモンと!」

「ばかばかしい質問だ。おれたちデジモンは生きているからだ。これまでも、これからもずっと」

デジモンは生きている。

ルガモンもティラノモンも、ほかのデジモンたちも。

「そっか……デジモンは、ずっと、おれに話しかけていたんだな……」

「おまえがおれたちデジモンに、ちょっとばかりちかづいてきたってだけだろ」

高層ビルをかけあがったルガモンは、ついに屋上に立った。

そこにあった景色は――

キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo